«Границы видимости»: о чем новая выставка в ЦСИ Винзавод

Когда: до 29 июня 2025 года

Где: ЦСИ Винзавод, пер. 4-й Сыромятнический, 1/8, м. «Курская», «Чкаловская»

Вход на выставку по билетам

12+

Выставка «Границы видимости» — это путешествие по краям зрения к границам осязаемого и видимого, по разрывам и швам восприятия к теням, образам и деталям, которые мы обычно не замечаем. Экспозиция делится на пять тематических разделов, каждый из которых раскрывает некий аспект визуального опыта. Редакция Time Out настроила оптику и разобралась, куда смотреть, что видеть и при чем тут энциклопедия XVIII века.

Архитектура выставки

Цех Красного открывается оптическим коридором, отделяющимся от основной экспозиции рядом колонн с двумя комнатами-прологами. Все оптические эффекты, созданные в пространстве, придумал архитектор Константин Ларин. «В работе над архитектурой выставки мы применяли несколько тем. Это геометрические пространственные иллюзии: сужение коридоров, обратные перспективы, прорези в конструкциях. Также использовали перспективные искажения в вертикальной части, смену ракурсов. Хотелось изменить привычный ракурс на залы», — объясняет он.

Пролог

Раздел предваряет кураторский «кабинет офтальмолога», где показаны гравюры из частной коллекции с аллегориями на тему оптики и зрения: иллюстрации к «Метаморфозам» Овидия, «Аллегория зрения», листы из «Энциклопедии» XVIII века с изображением различных ремесленных предметов и фототипия с работы Рембрандта «Сон Иакова». Так выставка «Границы видимости» демонстрирует эволюцию зрительского опыта и как изменилось искусство и его восприятие на протяжении столетий.

Стоит обратить внимание на голову офтальмолога, смотрящего на мир через зеркало, и Персея, держащего голову Медузы Горгоны, что взглядом превращает все живое в камень. Это два ключа к пониманию всей экспозиции в целом.

Гравюры будут встречаться и далее, служа своеобразными флешбэками, которые позволяют провести параллель с прошлыми и скорректировать оптику. В разделе «Послеобразы» настоящая жемчужина — гравюра Рембрандта.

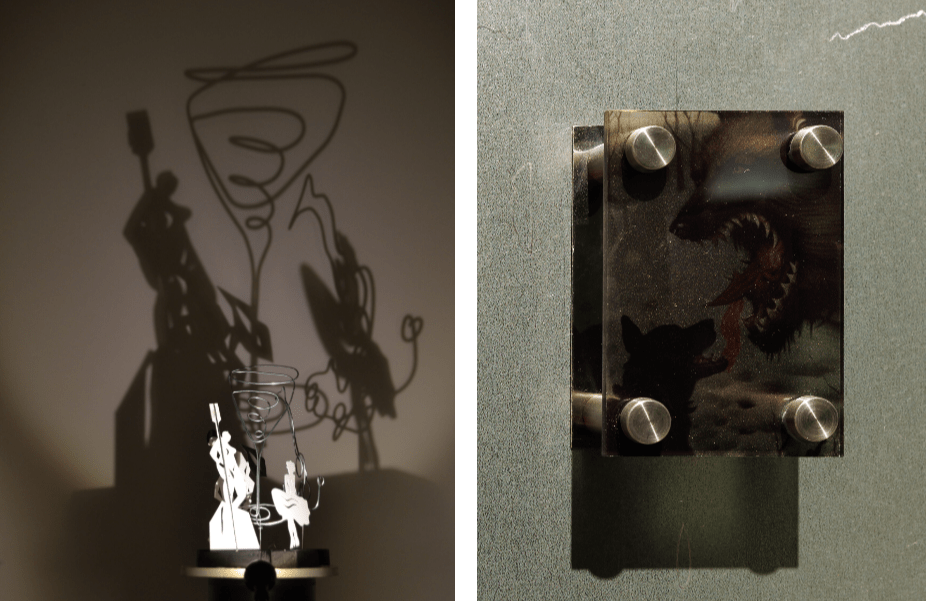

Вторая комната — инсталляция «Тени явлений» художников Беловой и Политова, которые играют с узнаваемыми образами и создают иллюзорный театр за счет теней. По их идее, именно так видит мир еще не вышедший из пещеры неофит, весь объектный мир видится ему условными очертаниями.

«Боковой обзор»

В «Боковом обзоре» собраны проекты, захватывающие периферийное зрение, выпадающее из центра. Художники разных поколений — Саян Байгалиев, Катика, Георгий Литичевский, Екатерина Попченко и другие — говорят про ускользающие ситуации, побег и скрытые переживания.

Так, Саян Байгалиев в работе «Между этажами» показывает геометрию и смещение комнат, тогда как художница Елена Шарганова в своей текстильной архитектуре «Отнеси меня к реке» моделирует городской ландшафт как разомкнутую утопию, где каждый слой — воспоминание, а возможно, даже его иллюзия.

По центру — ряд с фигурками из пластилина Романа Сакина, это остаточный материал от лепки, кусочки из которых он лепил, например, во время телефонных разговоров. Серия «Что же лепит мое тело» — результат этой неосознанной лепки, он показан в виде бесконечного ряда всевозможной формы фигурок.

«Слепое пятно и точка фиксации»

Раздел сосредоточен на двух полюсах зрительного восприятия: центральной точке фокусировки, где все видно четко, и слепом пятне, где не видно ничего. Эти физические особенности взгляда стали центральными темами в произведениях.

Художник студии «Тихая» Александр Лавров сконструировал комнату по мотивам реального дневника незрячего человека. В комнате собраны фотографии, дневниковые записи, костюм в интерьере, убитом временем. Центральный манекен сидит в позе обезличенной и представляющей собой трагический образ.

С другой стороны, Слава Нестеров в серии работ воссоздает эффект куриной слепоты, невозможности увидеть изображение при взгляде в центр, одновременно отсылая к магическому состоянию в сумерках, когда при расфокусировке получается рассмотреть тонкие тела из параллельных миров.

«Щель и порез в перспективной коробке»

В Цехе Белого зритель входит через глаз, уподобляясь фотону и балансируя далее между тремя разделами выставки. Щели, порезы и прочие визуальные травмы — нескончаемые приметы времени, а потому здесь произведения с релевантной рефлексией.

Владимир Потапов собрал коллекцию алюминиевой посуды, которую вывернул наизнанку, спрятав все ассоциации внутрь, упаковав их в прошлое, а Анна Лапшинова в проекте «Аппиева дорога» воспроизвела терапевтическую практику для переживания посттравматического синдрома у военных. Им предлагалось штопать собственную форму, чтобы таким образом пережить воспоминания, починить и зашить их.

«Послеобразы»

Само понятие «послеобразы» ввел Иоганн Гете в конце XVIII века в учении о цвете. Он говорит, что послеобразы или остаточные образы — тот сильный раздражитель, который остается на сетчатке глаза, даже когда мы закрываем глаза и переводим взгляд на что-то иное. Хороший пример тому — взгляд на огонь. На выставке послеобразы становятся драгоценными примечаниями сегодняшнего визуального диалога с миром.

Работы Анны Лапшиновой, Глеба Никто, Алексея Васильева и других превращают их в метод размышления и созидания — отсылая и к физиологии зрения, и к философии гештальта.

Анастасия Литвинова с помощью цианотипии производит археологию пространства утраченного дома. Фиксируя неуловимые остатки памяти, она формирует визуальную модель «междумирья», в котором пространство существует без времени. Дом здесь — не место, а процесс распада и воспоминания.

«Таблица Амслера»

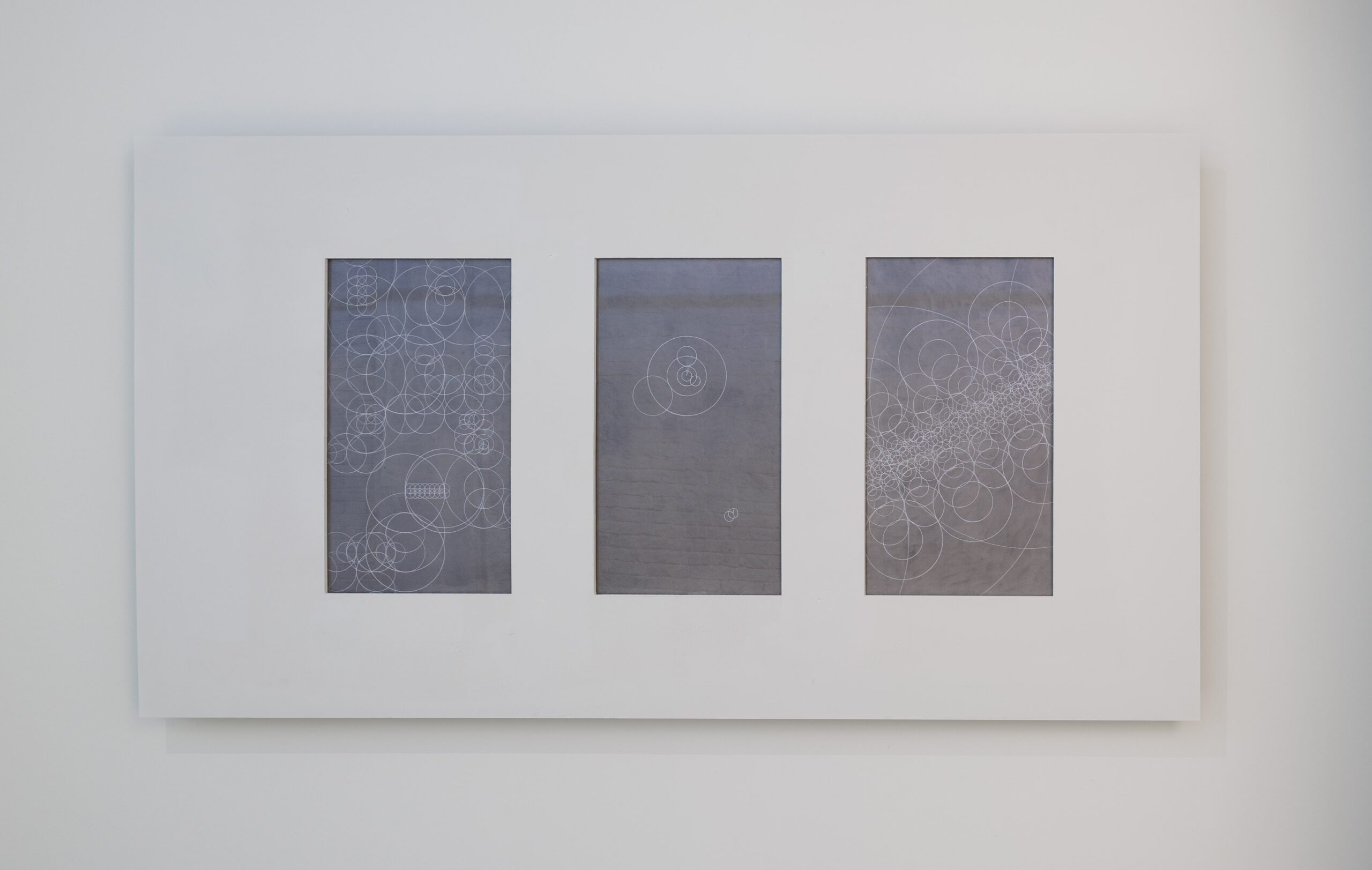

Завершает выставку раздел, посвященный оптическим тестам и экспериментам с визуальным полем. И таблица Амслера — способ исследовать искажения восприятия. Во второй половине ХХ века ученый Марк Амслер создал тест на выявление проблем в сетчатке глаза: разлиновал лист на квадратики и поставил посередине точку. Если сетчатка в порядке, человек видит прямые линии и точную геометрическую сборку. Если она повреждена — провисшие. Этот образ становится ключом к пониманию иллюзорности и подвижности того, что мы наблюдаем.

Работы Платона Инфанте, Анны Таганцевой, команды «ТОЙ» и других погружают зрителя в зыбкую реальность, где даже взгляду нет доверия.Во время работы выставки состоится серия встреч и дискуссий с художниками, учеными, кураторами и представителями различных направлений в области культуры, а с 1 мая стартуют интерактивные туры по выставке для детей от 7 до 14 лет, которые смогут самостоятельно изготовят камеру-обскуру из спичечного коробка и узнают о принципах работы оптических иллюзий на примере работ выставки.