С Днем учителя: педагоги, перевернувшие систему образования

Антон Макаренко: «Нет дефективных детей, есть дефективное отношение к ним»

После Первой мировой войны улицы городов заполнили беспризорники. Дети, которых общество считало «морально дефективными», оказались предоставлены сами себе, поэтому в 1920 году властями было принято решение создать специальные воспитательные колонии, одну из которых возглавил Антон Макаренко. Он быстро понял, что традиционные методы не работают, и, отказавшись от них, создал свою уникальную систему, суть которой было в воспитании через доверие и коллектив.

Главной целью педагога стало взрастить в подростках чувство долга и ответственности перед другими. Благополучие колонии — обеспечение продовольствием, поддержание порядка и общей атмосферы — зависело от каждого воспитанника. Макаренко учил: служение общему делу не только меняет жизнь к лучшему, но и помогает реализовать собственные амбиции. Сначала ребята работали в огороде, чтобы прокормить себя, а позже наладили собственное производство фотоаппаратов и дрелей. В результате из более 3000 подопечных почти никто не вернулся на преступный путь, более того — многие получили высшее образование и сделали успешную карьеру, доказав, что проблема была не в них, а в «дефектном отношении».

Константин Циолковский: «Может быть, мои изобретения не осуществятся. А вот то, что я работал 40 лет учителем, я считаю несомненной заслугой»

Мы знаем Циолковского как ученого, изобретателя и гения теоретической космонавтики, однако сам он наиболее значимым считал свой преподавательский опыт. В детстве отчисленный из школы из-за глухоты, он на собственном опыте знал, как сложно познавать мир, когда тебя никто не понимает. Став учителем арифметики, геометрии и физики, ученый стремился превратить учебу в увлекательное приключение. Шел от практики к теории: сначала показывал опыт, а потом объяснял закон.

В его классах царила атмосфера поиска и взаимоуважения: Циолковский поощрял любые вопросы, ценил самостоятельное мышление, честность и почти никогда не ставил двойки. Способность говорить просто о сложном, доброта и чуткое отношение оставили теплые воспоминания у его подопечных. Подход учителя доказал: даже самый сложный предмет можно сделать понятным и интересным.

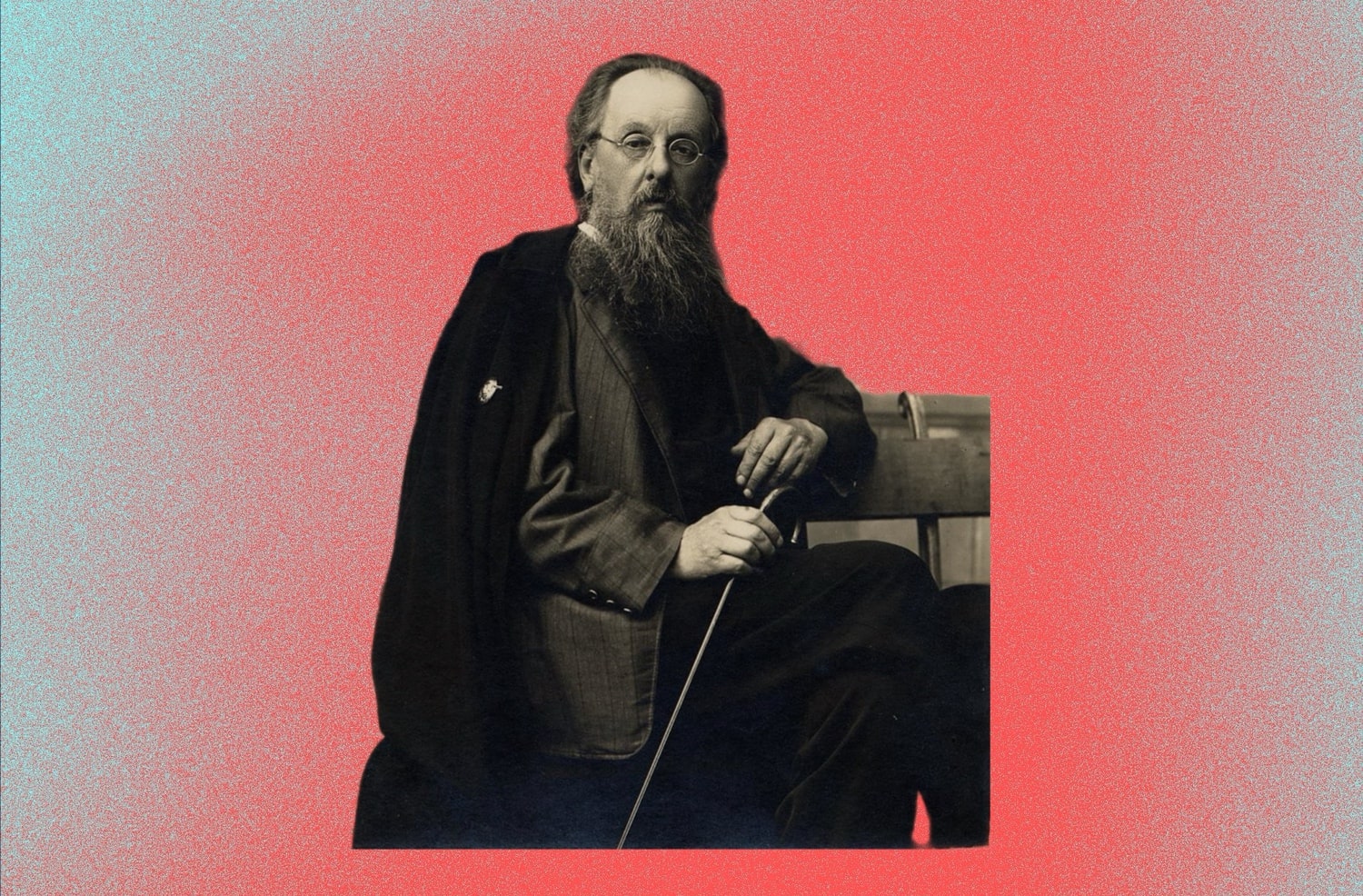

Станислав Шацкий: «Моя педагогическая вера выросла из отрицания того, как меня учили и воспитывали — так не надо ни учиться, ни учить»

Собственный негативный опыт обучения в одной из столичных гимназий, который Станислав Шацкий вспоминал с содроганием, стал отправной точкой для его новаторских педагогических идей. Осознав, что школа может быть не только инструментом развития, но и подавления, он поставил перед собой цель создать образовательное учреждение принципиально нового типа.

Несмотря на первоначальные трудности, Шацкий не сдавался. Его настойчивость привела к основанию культурно-просветительского общества «Сетлемент», занимавшегося просвещением малообеспеченных людей через экскурсии, литературные вечера и спектакли. Далее последовали знаковые проекты: детская трудовая колония «Бодрая жизнь» и «Первая опытная станция по народному образованию». Последняя, действовавшая при Наркомате просвещения РСФСР, объединяла школы, детские сады, курсы повышения квалификации для учителей и научные институты, изучавшие влияние среды на развитие ребенка.

Подходы Шацкого к обучению, основанные на деятельности, доверии и активности учащихся, продолжают оказывать влияние на современную педагогику, доказывая свою актуальность и эффективность.

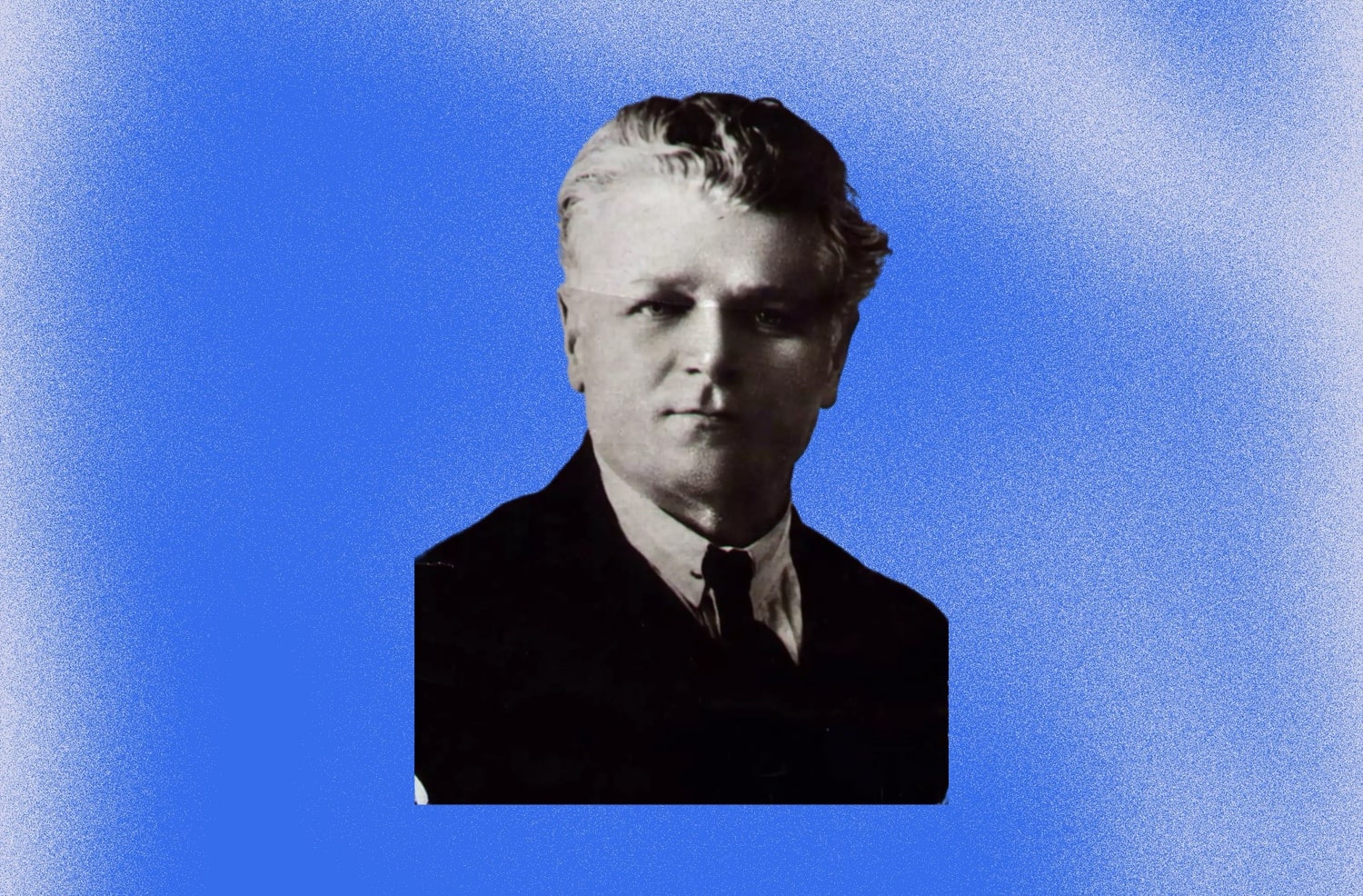

Петр Каптерев: «Ни государство, ни церковь, а только само общество может влиять, направлять и управлять школьным делом»

Петр Каптерев, выпускник духовной академии, был обязан отработать шесть лет в системе духовных учебных заведений. Начинал он в воскресной школе, однако его научные интересы вскоре вышли за рамки установленного устава. После обязательной службы Каптерев начал активно публиковать работы в областях детской психологии, педагогики и дидактики, обогатив науку такими понятиями, как «педагогическая психология» и «педагогический процесс».

Хотя в 1915 году ему доверили руководство реформой образования, идеи Каптерева не были реализованы при его жизни и оставались невостребованными вплоть до 1980-х годов. Причиной тому послужила его последняя статья «Педагогика и политика», в которой он отстаивал автономию педагогического процесса, настаивая на его независимости от государства и церкви. Каптерев был убежден, что управление школьным делом может осуществляться только самим обществом, а не внешними институтами.